表示がおかしい場合はこちらをクリックしてください。

連想ゲームのようだが、思い出話に関東鉄道鉾田線の流線形の気動車

キハ42202のことを書いているうち、

そうだ次は流電にしようと思い立ち、1977年(昭和52年)の10月、

飯田線を訪れたときのことをまとめてみた。

キハ42202のことを書いているうち、

そうだ次は流電にしようと思い立ち、1977年(昭和52年)の10月、

飯田線を訪れたときのことをまとめてみた。

347M。

東京在住で、私と同世代のファンには懐かしい列車であろう。 列車番号を言うだけで、鉄ちゃんの間では東海道本線、東京〜大垣間の夜行鈍行と通じてしまうほど有名な列車だった。 今もあるのだろうかと、最近は出張のために新幹線しか見ることのない時刻表の在来線のページを久しぶりに開いてみると、375M、全車指定の快速『ムーンライトながら』というのがあった。 どうやらこれが現代版347Mらしい。しかし、今はこんな列車が走っているのか、情けないことに知らなかった。 |

飯田線へはこの347Mで向かい、豊橋には4時47分着。ちょっと朝早すぎるのだが、安上がりに早く行こうと思ったらこの列車しかなかった。

さすがに10月ともなると、朝は結構冷え込んで、飯田線の一番電車621Mのクモハ43 013の中でガタガタ震えながら発車を待っていた。

まず東上で下車、次の野田城まで歩きながら写真を撮る。朝の通勤時間を迎えて本数も多く、その中にはもちろんお目当ての流電も数本運用に入っていた。

|

野田城からはいよいよ流電クモハ52 004に乗車。流電の中でも張上屋根で側面の窓が広いスマートなタイプだ。

運転席の後ろにかぶりついたり、流電登場時から編成を組んでいたサロハ66改造のサハ48 034や、戦後生まれであるがサロ75格下げのサハ75 106へ行ったり来たり、あっという間に終点本長篠に着いてしまった。

|

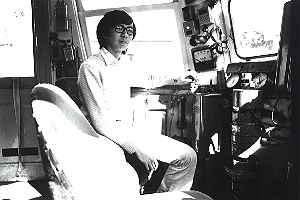

本長篠のホームで流電を撮っていると、車掌さんが「記念写真を撮ってあげようか」と声をかけてくれた。「どうせなら運転席で撮ってあげよう」と言われ、広々とした気持ちのいい運転席で、ご満悦な顔で収まったのが下の写真。

ただ、黒ぶちメガネのいかにも鉄ちゃん然とした姿がちょっと恥ずかしい。と言ってもさらにそのまま垢抜けずにおじん化してしまった今のほうがもっと恥ずかしいか。

| ||

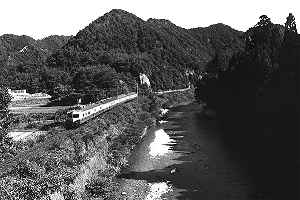

本長篠からは165系の快速で3駅先の三河槇原へ。有名撮影ポイントである鳳来峡付近を走る列車を撮り、中部天竜へクモハ51 044に乗って向かう。

中部天竜電車区で有名なサエ9320などを見て、165系急行『伊那』で温田へ。天竜川沿いの列車を数本撮り、これもお目当てのひとつ、クハユニ56 012で飯田へ。

これで慌しく飯田線撮影行を終え、急行『こまがね』で一路東京を目指した。

|

流電は翌年、廃車となり、様々な形式が入り混じっていた旧型国電も

その後80系に置きかえられ、さらに今は新製の119系になってしまった。

飯田線へはその後、長く行きそびれていたが、約15年後、

両親と家族を連れてED18の牽くトロッコ列車に乗りに行ったとき、

ようやく再訪を果たしたのであった。

【1999年6月記】